ВЕРНОСТЬ

- FIDELITY№ 207

(2004 - 2016)

OCTOBER/ ОКТЯБРЬ

3CONTENTS –

ОГЛАВЛЕНИЕThe Editorial Board is glad to inform our Readers that this issue of “FIDELITY” has articles in Russian Language.

С удовлетворением сообщаем, что в этом номере журнала “ВЕРНОСТЬ” помещены статьи на русском языке.

НОВАЯ КНИГА

1. НАСЛЕДИЕ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ. Новгородско-Тверской

Епископ ДИОНИСИЙ

.2. БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ВЕЛИКОГО АВВЫ.К 80-летию кончины Митрополита Антония.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

3. WHY ORTHODOXY AND EVOLUTIONISM ARE INCOMPATIBLE. Dr. Vladimir Moss

4. НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ. Светлана Светлова-Ягодина

5. О ГЕРОЯХ И ПРЕДАТЕЛЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ. К 75-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РУССКОГО КОРПУСА

НА БАЛКАНАХ 12 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА. Николай Казанцев

6.

ПРИСЯГА . Елена Семёнова7

. THE FALL OF THE SERBIAN AND BULGARIAN CHURCHES. Dr. Vladimir Moss8.

. МЫ ЖИВЫ ЕЩЕ.. Елена Семёнова9.

TO MOTHER-IN-LAW. Egbert ShepardMarsh Jr.10. НОВОРОССИЙСКИЙ РАЗЛОМ. Елена Семёнова

11. О ГОСПОДИ СИЛ... Елена Семёнова

12. DOES CULTURE COUNT? Dr. Vladimir Moss

13. Н.В. ГОГОЛЬ: НА СТУПЕНЯХ К СЕДЬМОМУ НЕБУ. Елена

СемёноваВместо эпилога: Н.В. Гоголь: наследие и наследники

14. THE HOLY GOD-SEER MOSES AND THE THEOLOGY OF ICONS. Dr. Vladimir Moss

1

5. Д Е П О Р Т А Ц И Я.16. Российские немцы хотят вернуться из

Германии в Крым17. SHAKESPEARE AND ORTHODOX CHRISTIANITY. Dr. Vladimir Moss

18. THE CHURCH OF CHRIST. Egbert Shepard Marsh Jr.

19. ВАЖНОСТЬ ХОРОШЕЙ ИНФОРМАЦИИ, Г.М. Солдатов

К

80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ БЛАЖЕННЕЙШЕГОМИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

28 ИЮЛЯ / 10 АВГУСТА 1936г. – 28 ИЮЛЯ / 10 АВГУСТА 2016г.

![]()

ЭТОТ НОМЕР «ВЕРНОСТИ» ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ

БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ.

THIS ISSUE OF "FIDELITY" IS DEDICATED TO THE MEMORY OF THE BLESSED METROPOLITAN ANTHONY.

Αίωνί α ή μνήμη * Memory Eternal * Вечная память

(1863-1936)

**

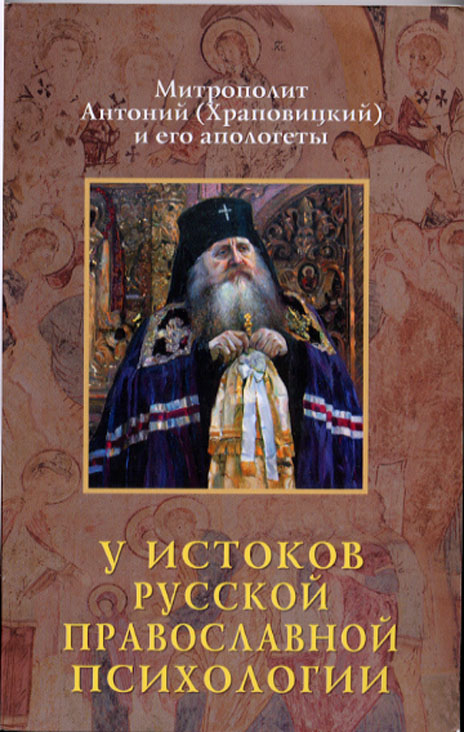

НОВАЯ КНИГА

Религиозно-философская библиотека

Митрополит

Антоний (Храповицкий)

И его апологеты

У ИСТОКОВ

РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ

ПСИХОЛОГИИ

К 80-летию блаженнейшей кончины

Первоиерарха РПЦЗ Митрополита

Антония (Храповицкого)

АЙРИС – ПРЕСС

Москва

2016

Мягкий переплет, мелкий шрифт 352 стр.

Сборник посвящен редкой в отечественной богословской науке психологической тематике, у истоков которой в дореволюционную пору стоял будущий первоиерарх РПЦЗ митрополит Антоний (Храповицкий) (1863-1936). В сборник включены магистерская диссертация (1887)

("Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности") иеромонаха Антония (Храповицкого) и две работы его учеников времени ректорства Казанской Духовной Академии.Издание посвящено 80-летию блаженнейшей кончины митрополита Антония (Храповицкого). Она будет интересна и полезна современным российским богословам, философам и психологам, желающим расширить свои познания в области православной психологии.

Научное издание выпущено благодаря большим трудам Александра Михайловича Хитрова, который ездил по Российским просторам для нахождения материалов для книги. Он специально ездил для этого в Казань и другие города и для издания написал предисловие. Русские православные верующие останутся ему, бесконечно благодарны, за его труды по составлению этого сборника, благодаря которому смогут познакомиться с не включенным в многотомное заграничное издание Арх. Никона (Рклицкого), а также учеников Владыки Митрополита Петра Колотинского и Николая Началова продолживших и расширивших идеи Блаженнейшего Владыки Митрополита.

* * *

НАСЛЕДИЕ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ

Новгородско-Тверской Епископ ДИОНИСИЙ

Исполнилось 70 лет со дня блаженной кончины великого иерарха Русской Церкви Митрополита Антония (Храповицкого). В скорбные для Русской Церкви дни отмечалась эта годовщина. Детище митр. Антония, в которое он вложил всю свою душу и сердце, которому отдал все свои силы, – Русская Зарубежная Церковь – находится в состоянии духовного упадка и организационного развала. Одна ее часть с большинством епископата пошла на соединение с апостасийной Московской Патриархией, другая ушла в дебри безчинного и экстремистского сектантства. Верим, что Промыслом Божиим сохранился еще малый остаток верных заветам митр. Антония, хотя и сильно рассеянный, но который по милости Божией может снова собраться и возрасти.

Одной из главных причин кризиса в Зарубежной Церкви в последние десятилетия явилось забвение духовного наследия ее основателя, его учения, утрата его духа церковной жизни, забвение его пастырского подхода. Достаточно сказать, что многотомное «Жизнеописание митр. Антония» – замечательный, капитальный труд, составленный архиепскопом Никоном, содержащий массу интересных сведений о Владыке и все его основные труды, хотя и издан был небольшим тиражом, но целые десятилетия пролежал на складе в Джорданвилльском монастыре, не востребованный и не изученный даже большинством духовенства, не говоря уже о мiрянах. Большинство членов РПЦЗ в 90-е годы просто не знали трудов митр. Антония, а из тех, кто знал, многие, шагая в ногу со временем, постарались скорее забыть.

Между тем, митр. Антоний был одной из самых крупных и ярких, если не самой крупной фигурой Русской Церкви ХХ века, выделявшейся даже на фоне целой плеяды незаурядных и выдающихся архипастырей предреволюционной и последующей эпохи, многие из которых стали Новомучениками и Исповедниками. Для многих из них митр. Антоний был не только наставником с академической скамьи, но и оставался духовным руководителем в течение всей их дальнейшей жизни.

Те идеи, которые выдвинул митр. Антоний, разрабатывали в течение ХХ века разные люди, не только его непосредственные ученики или друзья, но и лица, относившиеся к нему критически и даже враждебно. В частности, даже лучшие идеи так называемого «неопатристического синтеза», развиваемые «парижской школой», то есть стремление соединить традиции исторического православия с достижениями современной науки (библейской, церковно-исторической, патрологической) и дать через это новый импульс православной проповеди в современном мiре, достойный ответ на запросы времени, – эти идеи, несомненно, восходят к митр. Антонию. Владыка был представителем именно такого православия: одновременно и древнего и вечно юного, сохраняющего верность Вселенскому Преданию Церкви и в то же время доходчиво и убедительно проповедующего своим современникам о Христе и новой жизни в Нем. Для того митр. Антоний блестяще знал и православное богословие на академическом уровне, и одновременно искания современной ему философии и литературы, чтобы, по его словам, уметь показать искателю истины, что те добрые мысли, которые отчасти и превратно доступны были человеку, пока он жил вне Христа и Его Церкви, в своей полноте и чистоте даруются тем, кто пребывает в Церкви Христовой. Для митр. Антония Православие не было ни закрытой системой, закованной в мертвый обряд (хотя он знал и любил красоту православного богослужения), ни сухой академической наукой (хотя он знал и ценил ее и тружеников ее). Для него православная Церковь не исчерпывалась храмовым богослужением или духовной школой, а была, прежде всего, новой жизнью во Христе, к которой она приобщает своих чад через разные формы деятельности.

Величие митр. Антония в том, что он своим умом и сердцем, словом и делом охватывал и примирял разные стороны церковной жизни. Многие дилеммы, казавшиеся его современникам неразрешимыми, получали у него гармоничное разрешение, снижавшее остроту противоречий, часто искусственных. Проблемы сочетания догматики, этики и мистики, патриаршества и соборности, монашества и пастырства, народного благочестия и богословской науки, национальной идеи и вселенского Предания, получили у него правильное разрешение. В этом он был подобен великим отцам Церкви эпохи Вселенских соборов, которые не только боролись с ересями, но прежде всего утверждали Православие во всей полноте и чистоте, отвергая уклоны и влево, и вправо, не впадая в борьбе с одной крайностью в противоположную.

Православие для митр. Антония – это подлинная вера Вселенской, Кафолической Церкви, органическая связь с прошлым и столь же живая связь с настоящим, с братьями во Христе из всех поместных Церквей. При этом его пастырский взор обнимал и многих, стоящих вне Православной Церкви, и даже не христиан, всех, ищущих истину. И таким людям, будь то баптисты или униаты, нигилисты или мусульмане, митр. Антоний умел доходчиво проповедать истину Православия.

Нравственное значение догматов

Практические установки для церковной деятельности вытекали у митр. Антония из его нравственных идеалов. Он сумел раскрыть и показать нравственные идеи важнейших христианских догматов о Троице, о Святом Духе, об Искуплении, о Церкви, соединив их все в единую догматическую систему. К его времени догматика превратилась в сухую формальную дисциплину, а этика – в столь же сухое морализаторство. Набор отвлеченных формулировок, как догматических, так и нравственных, усваиваемых одной памятью не влиял ни на мiровоззрение человека, ни на его жизнь. В русском обществе получил распространение адогматический морализм; господствовало мнение, будто в христианстве самое важное – нравственные предписания, которые якобы совместимы с любыми догматами, а сами носят лишь внешний характер.

Митрополит Антоний поставил задачей «раскрыть связь Нагорной проповеди с символом веры», он показал взаимную обусловленность догматов и евангельских заповедей. Тем самым он сумел оживить и догматику, и этику, которым в сознании человека так не хватало друг друга. Не умаляя ценности догматов самих по себе, как выражающих в богоприличных словах Откровение Божие, Владыка раскрыл их нравственный смысл, показав, что убедительной и жизненной мораль может быть, только если она основана на христианской догматике.

Предреволюционная эпоха в России характеризовалась падением нравов во всех слоях общества, и в это время для христианского проповедника было особо важно обратить повышенное внимание на вопросы нравственные. В далекое прошлое ушли времена Вселенских соборов с их догматическими спорами. Теперь людям требовался ясный и убедительный ответ на вопросы об относительности истины, понятий добра и зла, заповедей Божиих, о соотношении цели и средств и т.д. Главные искушения, постигшие пастырей Русской Церкви в те времена, также касались нравственной области, а не догматики : отношение христианина к богоборческой власти, возможность компромиссов с нею и пределы их. Падения случались именно в этой области. Нынешнее отпадение руководства РПЦЗ(Л) в унию с МП случилось также по безпринципности одних и равнодушию других к добру и злу. Поэтому урок митр. Антония для нашего времени весьма важен. Не может быть истинного православия при нравственном минимализме, тем более при безразличии к нравственным вопросам.

Личная ответственность христианина и общественный быт.

Вслед за славянофилами митр. Антоний признавал благотворность воцерковленного общественного быта в деле воспитания христианина. Поэтому он высоко оценивал церковность Московской Руси, когда народный быт, проникнутый жизнью Церкви, помогал каждому православному жить во Христе. А в расцерковленном буржуазном быте Запада Владыка справедливо видел антихристианские начала эгоизма, самоутверждения, наживы и нечистых удовольствий.

Но при этом решающее значение митр. Антоний отдавал свободной воле самого человека. Его магистерская диссертация называлась : «Психологические данные в пользу свободы воли». В пастырском делании он видел главной задачей помощь человеку в пробуждении и укреплении доброго произволения, чтобы дотоле дремавшие добрые чувства и стремления пришли в действие. В наставлении пастырям он подчеркивал важность личного самоопределения, личной ответственности, личного исповедничества христианина в условиях общественного отступления от Христа и от духа Евангелия. Очевидно, что слабая личная ответственность членов РПЦЗ и особенно пастырей была одной из главных причин успеха в проведении унии лавровского Сvнода с МП.

Свобода Церкви от мiра и ее служение в мiре

Митр. Антоний сознавал и чувствовал богочеловеческую природу Церкви, ее неотмiрность. Он писал, что человек тогда только по-настоящему обращается к Церкви, когда испытывает полную неудовлетворенность от жизни по законам мiра сего, основанных на эгоизме и принуждении. Подлинная Церковь Христова должна являть собою иную жизнь, основанную на самоотвержении и любви. Церковь должна быть образцом нравственной жизни для мiра сего и привлекать к себе людей нравственно лучших из неверующих, ищущих правды жизни. Митр. Антоний подчеркивал, что успешная церковная деятельность зависит не от внешнего положения Церкви в мiре, не от ее богатства и связи с сильными мiра сего, а прежде всего, от внутреннего состояния ее пастырей, их внутренней свободы от стихий мiра.

Этой внутренней свободе Церкви должно соответствовать и внешнее церковное управление. Оно не должно быть подчинено государству или иным политическим силам. Борьба митр. Антония за восстановление соборности и патриаршества была борьбой за самоуправление Церкви, против засилья казенного чиновничьего духа, проникшего в церковное управление в сvнодальный период, за соборное, вдохновляемое свыше решение задач церковной жизни. Мертвящий чиновничий формализм сковывал живые творческие силы в Церкви, не давал им проявиться в должной мере.

При этом митр. Антоний отдавал должное иерархическому началу. Не мiряне-чиновники, не представители бюрократии, должны руководить церковной жизнью, а иерархи – носители священного сана, продолжатели Христова служения. И если это касалось положения Церкви еще в христианском государстве, то тем более митр. Антоний выступал против подчинения Церкви расцерковленному, секулярному государству, отвергающему христианские начала.

В наше время проблема обмiрщения Церкви и утрата ею внутренней свободы является одной из важнейших. Падение лавровского Сvнода есть очевидный результат такого обмiрщения, внутреннего слияния с мiром сим, и как следствие этого, внешнего подчинения враждебным Церкви силам.

Пастырское служение

Одной из главных тем наследия митр. Антония, которой он учил и словом, и паче того личным своим примером, является тема пастырского служения. Священство в его понимании есть продолжение служения Христова по духовному возрождению людей. Основа его – сострадательная любовь к пасомым, получаемая в таинстве священства и возгреваемая собственными усилиями пастыря. Священник не чиновник, не формальный функционер церковной системы, не наемник, пусть даже добросовестный («по послушанию»), а подлинный духовный отец своих чад во Христе. Не клерикал, господствующий над паствой, имеющий льготы перед мiрянами, а подвижник, несущий крест пастырского служения.

Разделяя сердцем нужды приходского духовенства, Владыка противостоял его узко-сословным притязаниям, клерикализму в западном, латинском духе.

Мерило для православного пастыря – его пастырская совесть, испытуемая перед Крестом Христовым, а не просто добропорядочная деятельность перед людьми. Испытание пастырской совести и возгревание подлинного христианского пастырского духа – одна из насущнейших проблем нашего времени.

Личность Первоиерарха и соборность Церкви

Митр. Антоний глубоко чувствовал и понимал мистическую природу церковной соборности и проникновенно выражал ее в своих трудах, таких как «Нравственное значение догмата о Церкви». Он был одним из главных борцов за восстановление в Русской Церкви соборности и патриаршества. Патриаршество мыслилось у него не как механическая реставрация церковной институции XVII века, а как духовно-творческое действие в новых условиях, с сохранением лучших традиций исторического прошлого. Восстановление соборности и патриаршества начала ХХ века было преодолением дефектов предыдущей эпохи, результатом их критического переосмысления. Не просто возвращением к старым каноническим формам, но и наполнением их новым духом любви к братьям во Христе, церковным единством в свободе.

Здесь огромную роль сыграли не только идеи митр. Антония, но и его личность, его простота, доброта, открытость, равное, товарищеское отношение к ученикам и младшим пастырям, чуждое всякого высокомерия и чванства. Братство учеников митр. Антония (из них около 50 архиереев – половина епископата Русской Церкви перед революцией) было школой подлинной соборности.

Восстановление патриаршества и мыслилось, как увенчание церковной соборности, а не отстраивание в Церкви чьей-то единоличной власти. Первоиерарх поместной Церкви – первый среди равных по чести, первенствующий в любви среди собратьев по сану и служению. Первенство чести патриарха в значительной мере связывалось с его личными качествами, с его личным авторитетом, как архипастыря и христианина.

Христианство не существует вне личности, в центре его стоит не безликий закон, а живая личность Богочеловека Иисуса Христа. Дух и учение Нового Завета выражали и передавали преемники учеников Христовых – пастыри Церкви, и не только в своих письменных трудах, но главным образом – личным примером. Откровение Божие доходит до христиан не иначе, как преломляясь в личности проповедников.

Поэтому предстоятель Церкви должен наиболее точно и полно выражать ее учение, ее дух, и лично ему соответствовать в наибольшей мере, председательствуя в любви среди сопастырей. Такой первоиерарх должен являться центром соборного притяжения и церковного единства. Он не просто собирает соборы и председательствует на них, но и объединяет пастырей в духе и истине. Митр. Антоний, раскрывая смысл православного понимания соборности, подчеркивал, что 34-е Апостольское правило, устанавливающее старшинство в местной церкви («епископам каждого народа надлежит знать старшего…»), уподобляет единство собора архипастырей во главе с предстоятелем – единству Лиц Святой Троицы. Сам митр. Антоний, действительно выделяясь по своим личным качествам, обладал в то же время глубоким чувством соборности, был совершенно чужд личного произвола и властолюбия.

Традиции местной и вселенской Церкви

Митр. Антоний гармонично сочетал любовь к традиции Русской поместной Церкви с уважением к преданию Вселенской Церкви. Он ценил местные церковные традиции в тех епархиях, где служил, а также благочестивые народные обычаи, внушенные любовью ко Христу и согласные с духом Евангелия. Он уважал и старый обряд, иногда и сам служил по нему, поддерживал единоверчество и стремился к возвращению старообрядцев в Церковь. Он с сочувствием относился к православным народам Востока и Балкан, уважая их обычаи. Показательно, что греки считали его «фил-эллином», славяне – славянофилом, а сам себя он называл в ответ «пан-ортодоксом», то есть ревнителем о всех православных. Более всего он ценил православное единство и болезненно переживал его нарушения. Он порицал любые проявления шовинизма в разных народах, разрушающего это единство. Местные предания и традиции он никогда не ставил рядом со Вселенским Преданием Церкви.

Отношение к богоборческой революции и коммунистическому режиму

Исходя из своих идеалов, подлинно христианских и православно-церковных, митр. Антоний, безусловно, не признавал богоборческую революцию и до самой кончины поддерживал Белых борцов с большевицким режимом. Руководила им при этом вовсе не ненависть (как его ложно обвиняли подголоски большевиков), а любовь. Любовь ко Христу и к братьям-христианам, замученным богоборцами и принуждаемым к отречению от веры. Любовь к Церкви и скорбь об отпадении от нее тысяч людей, соблазняемых и принуждаемых богоборческим режимом. Любовь к церковным и национальным святыням и скорбь об их осквернении богоборцами. Эта скорбь преждевременно подорвала его силы и ускорила его кончину.

На борьбу против большевиков он смотрел как на борьбу за дело Божие и оставался ему верен от начала до конца, не идя ни на какие уступки. Во время Гражданской войны он поддерживал Белое движение, возглавлял ВЦУ на Юге России. В эмиграции организовал свободную Русскую Зарубежную Церковь и возглавил ее Сvнод. Он последовательно отвергал все компромиссы с богоборцами, предложения признать революцию, как волю Бога или народа, а среди большевиков увидеть некую «эволюцию в государственников», то есть не поддавался на разные соблазны «сменовеховцев» и «евразийцев». Он смотрел в корень : суть большевиков – религиозная и фанатическая ненависть ко Христу, Богу и Церкви, которая не эволюционирует, а только маскируется в зависимости от выгоды в данный момент. И тогда все эти «государственные инстинкты» большевиков, их «патриотизм» ничего не стоят и суть только пропагандные приемы.

Митр. Антоний категорически отверг Декларацию митр. Сергия 1927 г., причем самым первым, и дал развернутый анализ как самого документа, так и последующего сергианского курса. Он оценил сергианство как предательство Церкви, сговор с врагами Христа, как отречение от новых мучеников и страждущих в заточении исповедников. Он видел в сергианстве порабощение Церкви богоборческим государством, превращение ее в часть государственной машины (декоративную, разумеется, часть), а также полное разрушение соборности. Он указал, что сергианство превращает пастыря в пособника коммунистической власти, агитатора и доносчика. Все православие превращается в сергианском формате лишь в пустую внешность из обрядов и абстрактных догматов, лишенных нравственной правды и жизненной силы влияния на людей.

Для митр. Антония развернутая критика сергианства была не «политикой» (в чем его ложно обвиняли союзники большевиков), а защитой духовных идеалов, которым он остался до конца верен. Это были чисто церковные идеалы духовной свободы личности, христианской нравственности, подлинного пастырства, свободы Церкви и ее соборного строя. Все эти стороны сергианство искажало и отравляло, оставляя от Православия видимость, лишенную жизненной силы – Христа.

Наследие митр. Антония составляет единую и цельную систему взглядов и жизненных установок и лежит в основе предания Зарубежной Церкви. Это предание вполне соответствует Вселенскому Преданию Церкви. И пока оно жило в умах и сердцах пастырей РПЦЗ, пока они им руководствовались, сама Зарубежная Церковь служила ориентиром для всех ищущих истинного Православия. Только полное забвение наследия митр. Антония одними, измена ему со стороны других, то есть полное духовное перерождение РПЦЗ, сделало возможным невозможное – унию Зарубежной Церкви со своим главным гонителем и идейным противником – Московской Патриархией, причем без всяких уступок или извинений за прошлое со стороны последней.

Утешает только то, что наследие митр. Антония не исчезло совсем, оно передано на родину вместе с его трудами, и кое-как изучается, хотя еще очень немногими русскими людьми. Русская Зарубежная Церковь тоже не исчезла бесследно и не сдалась полностью, но в ней сохранился малый остаток верных идеалам своего основателя. Церковная история продолжается. И остается надежда на то, что наследие великого архипастыря еще будет востребовано и принесет добрые духовные плоды на его родной земле.

* * *

БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ВЕЛИКОГО АВВЫ

К 80-летию кончины Митрополита Антония

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

Есть юбилеи, которые нельзя пропускать. Без постоянного памятствования о нашем прошлом, о наших корнях, мы становимся настоящими ''иванами, не помнящими родства'' и распыляемся в окружающем нас падшем мiре. Но если мы хотим быть носителями нашего великого прошлого, то должны постоянно иметь перед глазами, в памяти, перед духовным взором пример и подвиг наших Отцов.Если мы себя считаем Русскими и законно гордимся нашей русскостью, то должны ежегодно вспоминать подвиг святого Царя-Мученика, подвиг наших Отцов, сражавшихся в Белом Движении за правду и честь России и по мере возможности пытаться быть их достойными наследниками, хранить в своих сердцах ту Россию, которую они нам передали, то воспитание, ту культуру, ту нравственность, которые нас связывают с исчезнувшей Россией, к которой нам дано было прикасаться в общении с ними в среде Белой Эмиграции, этой истинной России вне России.

Если мы себя считаем Зарубежниками, то должны постоянно памятствовать об Отцах-Основателях нашего спасительного Зарубежного ковчега, а в первую очередь должны с благодарностью вспоминать и почитать совершенно уникальную личность Блаженнейшего Митрополита Антония, Основоположника Русской Зарубежной Церкви, и по мере возможности пытаться быть достойными того наследия, которое он нам оставил. И сегодня как никогда знаем, как трудно это даётся …

Да, восемьдесят лет назад, 28 июля/10 августа 1936 года, отошёл в иной лучший мiръ многогранный иерарх, который благодаря своей обширной деятельности может смело быть назван воплотителем Православия в период конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Подумать — в возрасте двадцати семи лет он был назначен ректором Московской Академии ! За всю свою историю Академия не знала такого молодого ректора. Известно какое влияние он оказал на учащихся, сколько среди них, под его влиянием, приняли монашество и Академия стала рассадником будущих видных учёных иерархов. В просвещённом монашестве он видел залог всестороннего возрождения Церкви и спасения России, пламенным патриотом которой он был.

Митрополит Антоний был великим преобразователем, как в области богословской мысли, так и в области церковной организации. Никто лучше от. Георгия Граббе, будущего Епископа Григория, многолетнего сотрудника Митрополита и в течении почти пятидесятилетия Секретаря Архиерейского Сvнода Зарубежной Церкви, не характеризовал вклад своего маститого учителя в историю русского богословия : «Хомяков пробил брешь в стене чужеродного схоластического богословия. Митрополит Антоний развил и завершил эту победу». Преобразователем был он не на манер революционеров, а был истинным возродителем, стиравшим как искусный, кропотливый мастер чужеродные наслоения западной мысли, засорившие за последние два века русское богословие.

Митрополит, в частности, уделил много времени и усилий, чтобы открыть глаза своим современникам и соотечественникам на скрытую опасность римо-католичества, особенно после указа 1905 года о веротерпимости, когда католики занялись активным прозелитизмом среди русского народа. Но Русским трудно было составить правильное понятие о католичестве, поскольку «руководства, по которым мы учились в школе и которые составляют содержание нашей богословской науки заимствованы у католиков и протестантов ; у нас только опущены известные всем и осуждённые церковными авторитетами прямые заблуждения инославия». Понятно почему наш великий Авва был в дореволюционной России горячим сторонником преобразования академических программ, которые, увы, как сказано, были составлены по примеру западных богословских школ. Все свои силы приложил он на то, чтобы высвободить Церковь из оков мертвящей схоластики, сократить преподавание систем и вернуть русское богословие к изучению первоисточников, вернуть к святоотеческому Православию. Скорбел он, видя как далеко отстояла от действительной духовной жизни православного народа богословская наука, создававшаяся по принципам, списанным из западных систем.

В этом отношении, Митрополит Антоний уделял особое внимание догмату Искупления, о котором он оставил в отдельном трактате из нескольких десятков страниц краткое, но весьма яркое свидетельство того, что ему представлялось основным расхождением между православным и католическим богословием. Его «Догмат Искупления», несмотря на свою сжатость, — ведь составлен он был в начале революции, в обстановке ограниченной свободы, можно сказать фактически в плену, не располагая необходимой литературой и написанный на одном дыхании за какой-то десяток дней — тем не менее может считаться вершиной его богословского творчества. На первый план ставится нравственная сторона догмата в отличие от схоластической теории католиков сатисфакции, то-есть удовлетворения гневу Божию, развитой Ансельмом Кентерберийском и Фомой Аквинатским, теории основанной на феодальном представлении о рыцарской чести с пролитием крови равного по рангу обидчика.

Как ни странно, до сих пор есть люди выражающие несогласие с мыслями Митрополита Антония, упрекая его в том, что он будто умаляет значение крестной смерти и воскресения Сына Божия в деле искупления человечества, что естественно является несостоятельным упрёком, что легко можно проверить, просмотрев его прочие писания. Митрополит Антоний, естественно, никак не умалял крестные Христовы страсти, но, опровергая неуместную латинскую теорию сатисфакции, подчёркивал наоборот огромное и забытое латинянами значение пережитых в Гефсиманском саду Его нравственных мук.

Некоторые подчёркивают критические суждения о богословских воззрениях Митрополита, зато умалчивают положительные веские отзывы на них. Среди таких, как ни странно, можно отметить его бывшего ученика и затем, увы, первого советского патриарха, Сергия /Страгородского/. Если митрополит Сергий вдоволь показал свою идеологическую несостоятельность, примкнув первое время к обновленцам, затем кощунственно подписав Декларацию о лояльности советской власти, нельзя однако отрицать его богословскую учёность, которую он между прочим проявил, опровергая лжеучение Толстого, но главный его богословский труд «Православное учение о спасении», магистерская диссертация, защищённая в 1895 году, был написан по настоянию его учителя, тогдашнего архимандрита Антония, ректора Московской и затем Казанской Духовной Академии. Один из самых выдающихся современных богословов, серб, преподобный Иустин /Попович/, написал свою знаменитую «Догматику Православной Церкви», в которой изложение догмата искупления вполне созвучно с мыслью Митрополита Антония, о котором он однажды написал, что по отношению к нашему великому святителю, он в положении муравья, говорящего о парящем орле.

Таких примеров и высказываний можно было бы много приводить. Ограничимся словами будущего новомученика, выдающегося богослова и экклезиолога архимандрита Илариона /Троицкого/ : «Католических ересей насчитывали целые десятки, но не указывали основного пагубного заблуждения латинства. В схоластическом учении о спасении прежде всего должны быть снесены до основания два форта, два понятия : удовлетворение и заслуга. Эти два понятия должны быть выброшены из богословия без остатка, навсегда и окончательно!». Не над этим ли трудился наш великий Авва ?

Признание величины Митрополита Антония свойственно не только Зарубежной Церкви, свойственно оно было и всей Русской Церкви до революции. Характерно оно было и на всеправославном уровне. Напомним кратко, что на Поместном Соборе 1917 года, восстановившем Патриаршество, повальное большинство участников проголосовало за Владыку Антония, чтобы занять пустующую в течении двухсот лет высшую кафедру, незаконно обезглавленной Церкви. Сам св. Патриарх Тихон признал, что без целеустремлённой деятельности Владыки Антония в течении двадцати лет, совершенно выветривившаяся из церковного сознания идея Патриаршества никогда бы не осуществилась, не будь усердного и ревностного носителя этой идеи. Такой человек был дан России и Церкви в лице Митрополита Антония.

Был он также в личном контакте с восточными патриархами, пользовался известностью, уважением и авторитетом во всем православном мiре. До войны, в 1912 году, Константинопольский патриарх назначил его своим экзархом в Галиции и на Карпатской Руси, что не помешало ему, уже после революции, с авторитетом возвышать свой голос против реформ, вводимых Патриархом Константинопольским после Всеправославного Собора 1923 года. Сербский Патриарх Варнава несколько лет спустя вспоминал : «Когда в начале послевоенных годов волна модернизма захлестнула почти все Церкви Востока, она разбилась о скалу митрополита Антония». Тот же Патриарх Варнава, под председательством которого собрались в 1934 году части расколотой Зарубежной Церкви, дабы найти пути примирения, сказал им : «Среди вас находится митрополит Антоний, этот великий иерарх, являющийся украшением Вселенской Православной Церкви. Это высокий ум, который подобен первым иерархам Церкви Христовой в начале христианства. В нем и заключается церковная правда. Вы все, не только живущие в нашей Югославии, но и находящиеся в Европе, в Америке и в Азии и во всех странах мiра должны составлять, во главе с вашим великим архипастырем, митрополитом Антонием, несокрушимое целое, не поддающееся нападкам и провокациям врагов Церкви». Вот каким всеправославным авторитетом пользовался Основоположник Зарубежной Церкви ! … В нём заключается церковная правда … О многих ли иерархах во всей истории Церкви говорились такие слова ?...

Для более менее общей картины нельзя не упомянуть личное обаяние Митрополита. Обаяние не внешнее, показное, пленяло оно каждого с первой встречи. Общение с ним было лишено всякого формализма, пользовался он глубокой, искренней любовью молодёжи, в частности семинаристов, студентов. Очаровывал окружающих скромностью, добротой, вниманием к их нуждам и заботам. Сострадательная любовь не была для него литературным понятием, а самой жизнью. Никогда не прибегал к строгости или законничеству. Таким же правилом веры и образом кротости был он в церковных отношениях, даже в самой натянутой и критической обстановке. Так, в 1934 году Митрополит Антоний написал доброе, дружеское письмо Митрополиту Евлогию, призывая его к примирению. А подумать — сколько накопилось недоразумений, лишних слов, вражды за эти восемь лет болезненного раскола. Тем не менее, оба иерарха встретились в Югославии и всё же временно примирились, прочитав друг над другом разрешительные молитвы. Но какой урок смирения всем нам дал наш Митрополит, несмотря на свою полную правоту, попросив Владыку Евлогия прочитать и над ним разрешительную молитву ! До того велико было его смирение, до того дышал он христианским духом, до того был он чужд всякого чувства самолюбия, что этот шаг ничего ему не стоил, был вполне естественным. Ведь речь шла о мире, о единстве, о Церкви ! Какие личные или законнические соображения могли препятствовать такому радостному выходу из пагубного кризиса ? Вот как и когда проявляется Зарубежный дух …

Вот какая великая во всех отношениях личность была у истока нашей Церкви и простояла во главе её до последнего дня своей земной жизни, восемьдесят лет назад. Блаженнейшего Митрополита Антония можно без всяких преувеличений назвать Учителем Церкви в полном смысле этого слова. Отцы и Учители Церкви принадлежат не временному, но духовному измерению и наш Первосвятитель жил в святоотеческом духовном мiре, жил он со святыми и теперь, как о нём сказал архиманлрит Иустин /Попович/ в своём слове на кончину Митрополита : «Он между Ними». Остаётся только Церкви официально освидетельствовать это, дабы могли мы молиться перед его иконами.

А для нас, для Белой Эмиграции, Митрополит Антоний являет ещё образ пророка. Помним, что человеческий выбор возвёл Митрополита на патриарший престол, но Провидение распорядилось иначе. Вся его миссия в России, связанная с восстановлением патриаршества была завершена, но, как мы уже писали, задача организации Церкви за пределами России требовала истинного столпа Церкви. Митрополит Антоний стал воистину тем новым Моисеем русской православной диаспоры, поставив Русскую Церковь Заграницей на путь канонической и доктринальной истины, на котором она простояла многие десятилетия и может ещё остаться, если только захотим и сумеем оставаться верными её идеалам, её учению, верными наследию Митрополита Антония и прочих гигантов духа, которые процвели на протяжении почти вековой истории Зарубежной Церкви.

* * *

WHY ORTHODOXY AND EVOLUTIONISM ARE INCOMPATIBLE

Dr. Vladimir Moss

Pope Francis has recently declared that he believes in evolutionary theory and the Big Bang."God is not a divine being or a magician," he said to the Pontifical Academy of Sciences, "but the Creator who brought everything to life. Evolution in nature is not inconsistent with the notion of creation, because evolution requires the creation of beings that evolve."

With these words the Pope has completed a process in Roman Catholicism that began at the Second Vatican Council, when the door was opened to all kinds of modernist ideas.[1] Pope John-Paul II took this process a giant step forward by immersing Roman Catholicism in the ecumenical movement, and by declaring that evolution was true as regards the body of man, but not as regards his soul. It appears that Pope Francis has removed even this qualification…

The soul is of course the greatest stumbling-block to any evolutionist theory, however modified and upgraded. According to Orthodoxy, the soul is not made of organic or inorganic matter, was breathed into man’s body by God at the time of his creation, and remains fully functional and immortal after the death of the body. There is no way this teaching can be harmonized with the evolutionist theory accepted by most modern scientists. For how could an immortal soul derive from corruptible matter, rationality from irrationality, freewill from necessity? The answer is: they can’t; for these are incompatible categories.

However, there are several other dogmatic teachings of the Church that are incompatible with evolutionism. Thus evolutionism rests on the idea of chance; but the Holy Fathers from St. Basil the Great to St. Ignaty Brianchaninov all rejected this idea. "Theological evolutionists" try to combine the ideas of chance and Divine creation. But an event is either "caused" by chance or it is caused by God – it cannot be both! Even if "chance" is redefined in terms of probability and conditionality, as some evolutionists try to do, this does not make nature any the less a chance phenomenon. But if we accept that nature came into being by chance, we are denying that "in the beginning God created the heavens and the earth". Creation and chance, however redefined, are incompatible categories.

In order to give their theories even a semblance of plausibility, the theological evolutionists have to make a distinction between an initial act of creation and the later development of that act, its consequences in history. So God produced the Big Bang, they say, but evolution developed the consequences of the Big Bang into the universe we see before us now. This appears to be what the Pope is doing when he says, on the one hand, that God brought everything to life, and on the other, that these creatures then evolved…

In essence, this is simply a variation on the theory of the eighteenth century Deists, who compared the universe to a clock that God creates and winds up, but which he then allows to tick away without any further intervention from Himself. Theoretically, he might interfere occasionally in the form of miraculous events, but in practice the Deists did not believe in miracles… Similarly, while the Pope allows that God caused the Big Bang, he does not see the need for any further miracles – after all, "God is not a magician"…

Deism at least has the virtue of clearly delineating where God’s creativity begins and where it ends: that is, He creates at the very beginning, but abstains thereafter. And theological evolutionists claim support for this view from the fact that, according to Genesis, God rested from His works on the seventh day… However, the Orthodox interpretation of this seventh day is that it signifies God’s ceasing to create any new species. Man, created on the sixth day, is the last stage and crown of His creation, and He did not create anything essentially new thereafter. But this does not mean that He has ceased to create at all, and He maintains and develops what He created in the first six days in accordance with His creative Power and Wisdom; for as the Creator Himself said: "My Father has been working until now, and I have been working" (John 5.17?)

Some idea of creation in the beginning will probably continue to remain on the table of human thought, if only because not even evolutionists can explain how the initial ball of matter that exploded, supposedly, 13.8 billion years ago, came into being, let alone how it produced the vast variety and complexity of the universe, including the Works of Shakespeare and even the Theory of Evolution. For nothing comes from nothing: only God can produce something out of nothing. But what seems common sense to the ordinary human being is anything but to today’s scientists. Thus according to the most famous of contemporary scientists, Stephen Hawking, the universe owes its origin to a chance quantum fluctuation. Thus David Wilkinson, a physicist and Methodist minister, in a book on Stephen Hawking writes that the universe arose by "a chance quantum fluctuation from a state of absolute nothing… Quantum theory deals with events which do not have deterministic causes. By applying quantum theory to the universe, Hawking is saying that the event that triggered the Big Bang did not have a cause. In this way, science is able not only to encompass the laws of evolution but also the initial conditions."[3]

The idea that the whole, vast, infinitely varied universe should come from a chance quantum fluctuation is unbelievable (and certainly undemonstrable). But still more unbelievable is the idea that the quantum fluctuation itself should come out of absolute nothing. For we repeat: nothing comes from nothing. To say that the quantum fluctuation is not deterministically caused is just a play with words that does not resolve the problem. Existing things can owe their existence only to "The One Who Exists" (Exodus 3.14) par excellenceess, Who is "the Beginning of every beginning" (I Chronicles 29.12) and Who said: "Before Abraham was, I AM" (John 8.58)…

*

The introduction of some Scriptural quotations brings us up with the question: to what degree, if at all, is Holy Scripture compatible with evolution?

Now Orthodox Christians – unlike post-Vatican II Roman Catholics and Protestants – have the obligation to interpret Holy Scripture, not in accordance with their own ideas, but strictly in accord with the writings of the Holy Fathers. For, as St. Peter says: "No scripture is of private interpretation" (II Peter 1.20). And as far as the teaching of the Holy Fathers is concerned, Fr. Seraphim Rose in his excellent book, Genesis and the Creation of Man, has clearly demonstrated that their interpretation of the creation story is incompatible with that of the evolutionists, including the theological evolutionists and their pseudo-allegorical interpretations.

Nevertheless, for the sake of those who are not familiar with the patristic interpretation of Genesis, or who are inclined to think that the Holy Fathers were uneducated men who were led astray by their ignorance of science, let us approach the question from a purely commonsensical, logical point of view, without referring to patristic interpretations.

There are several basic problems that any attempt to reconcile Holy Scripture with evolutionism come up against:

(a)Holy Scripture says that "God did not create death" (Wisdom 1.13), that He created all species as "very good" from the beginning and so did not need to keep changing them by means of evolution over billions of years. Death was not there in the beginning, and appeared only as the result of the sin of Adam: "Through one man sin entered the world, and through sin death" (Romans 5.12). So without sin, and without the possibility of the commission of sin by a free, morally responsible man, death would not have appeared (animals cannot sin). Evolutionism, on the other hand, asserts that death was there immediately there appeared organic matter that was capable of dying (for inorganic matter is already dead), and that death was the very engine of evolution insofar as mutation and natural selection are in essence destructive, death-dealing processes. So for Holy Scripture life proceeded from Life, and death intervened only when the man turned away from Life, whereas for evolutionism life proceeded from death, the creation of life from the destruction of life. To the present writer’s knowledge, no attempt to reconcile this contradiction has yet been made that is in the slightest degree plausible. From a commonsensical, logical point of view, it makes much more sense to suppose that life proceeds from Life, rather than that life comes from death…

(b)At a certain point, according to both Holy Scripture and evolutionism, the first fully human man appeared on earth. For Holy Scripture, he was made from clay, water and the inbreathing of God. For the evolutionists, however, he must have appeared through the sexual intercourse of two apes (or Neanderthals). The contradiction is obvious, and cannot be obviated by supposing that the clay and water of the Scriptural account were in fact the embryo of the first man in the womb of his mother. Moreover, for the continuance of the new species, Homo Sapiens, it was necessary, according to the evolutionist account, for both a male and a female of the new species to come into being at the same time and place in order to mate and produce offspring. But, taking into account the fact the creation of a male of the new species requires very many specific genetic changes (mutations), and that the creation of a female of the species equally requires very many specific genetic changes – but different ones, ones that must be complementary to those of the male, the likelihood of this ever happening by chance – that is, all the complementary genetic changes of both the male and the female in one generation – is extraordinarily small. If all these multiple and complementary genetic changes do not take place in one generation, then the reproductive process cannot take place and the species dies out immediately. Moreover, we are talking here only about the very many differences between the sexual reproductive apparatus of the higher apes and man. As we know, there are very many other differences – not least in the size and capacity of the human brain – that distinguish the two species and which have to come into being at the same time and place in both a male and a female of the old species. Generally speaking, sexuality is one of the most powerful arguments against evolutionism. By comparison, the Scriptural account of the creation of Eve from Adam by parthenogenesis (a process found in other animal species) looks much simpler and more plausible.

(c) The difficulties of harmonizing the Scriptural account of the creation of man with the evolutionist account are so great that most theological evolutionists abandon the idea that Adam and Eve were specific people. However, it is clear from the Scriptures that Christ, St. Paul and St. John all believed in Adam and Eve as real people and not as abstractions for male and female humanity. The question then becomes a question of authority: whose authority is greater: that of Christ and the Apostles, or that of Darwin and his followers? For a Christian who believes that Christ is none other than the Way, the Truth and the Life, God incarnate, there is only one possible answer. To think that Christ could be mistaken about anything whatsoever is equivalent to rejecting Christianity altogether…

(d)If Adam and Eve were not real people, as most theological evolutionists are forced to conclude, then the further question arises: when did the roll-call of names in the genealogy of Luke 3, for example, cease to refer to abstractions or fictions and begin to refer to real people? With Noah? Or Abraham? Or Moses? But again, the Lord, the Truth incarnate, referred to Noah, Abraham and Moses as real people. And the Apostles John and Jude referred to Cain and Abel, and to Enoch, as real people… It seems that the evolutionist who does not reject the early chapters of Genesis or Luke 3 as no more than an instructive fairy-tale has to draw an entirely arbitrary line beyond which symbols and abstractions suddenly became real people…

(e)The case of Noah and the universal flood of his time – confirmed as fact by the Lord and the Apostle Peter – is especially critical, because the existence of the flood provides a much simpler and more comprehensive account of the fossil evidence than does Darwinism. Moreover, the plausibility of Darwinism rests on the assumption of uniformitarianism, that is, on the idea that no universal, cataclysmic events like the flood have taken place since the earth was formed. For if such events did occur, then the dating methods the evolutionists use to date the fossils have to be discarded, since they rest on uniformitarian assumptions… But St. Nektary of Optina (+1928) pointed out that fossils had been found on the tops of the mountains, which appears to presuppose the existence of a universal flood that deposited them there. And creationist scientists in our time have pointed to a mass of evidence from various scientific disciplines that confirms the historicity of the flood.

*

But let us return to the greatest stumbling block to evolution, the soul, and to those attributes of the soul that make it wholly incommensurable with anything in the material created universe: rationality, freedom and morality. It is these attributes above all that are referred to by the Holy Spirit when He says that God created man "in His own image" (Genesis 1.26). For only God, being completely beyond space, time and matter, can be said to be truly rational, free and good; and man is said to be made in His image precisely because he, unlike the rest of material creation, partakes in these truly Divine attributes.

It was the implicit denial of the rational, free and moralizing soul that particularly shocked the early critics of Darwinism. For as Darwinism rapidly evolved from a purely biological theory of origins into universal evolutionism going back to what scientists now call the Big Bang, the image of man that emerged was not simply animalian but completely material: man was made in the image, not of God, but of dead matter. Moreover, evolutionism turned out to be a "new" explanation of the origins of the universe that was in fact very old and very pagan. For "all things were made" now, not by God the Word ("the Word" or "Logos" here can also be translated as "Reason"), but by blind mutation and "natural selection" (i.e. death). These were the two hands of original Chaos, the father of all things - a conception as old as the pre-Socratic philosophers Anaximander and Heraclitus and as retrogressive as the pre-Christian religions of Egypt and Babylon.

Darwin’s idea of species evolving into and from each other also recalls the Hindu idea of reincarnation. A more likely contemporary influence, however, was Schopenhauer’s philosophy of Will. For both Schopenhauer and Darwin the blind, selfish Will to live was everything; for both there was neither intelligent design nor selfless love, but only the struggle to survive; for both the best that mankind could hope for was not Paradise but a kind of Buddhist nirvana.

Schopenhauer in metaphysics, Darwin in science, and Marx in political theory formed a kind of unholy consubstantial trinity, whose essence was Will.[4] Marx liked Darwinism because it appeared to justify the idea of class struggle as the fundamental mechanism of human evolution. "The idea of class struggle logically flows from 'the law of the struggle for existence'. It is precisely by this law that Marxism explains the emergence of classes and their struggle, whence logically proceeds the idea of the dictatorship of the proletariat. Instead of racist pre-eminence class pre-eminence is preached."[5]

However, Darwinism was also congenial to Marxism because of its blind historicism and implicit atheism. As Richard Wurmbrand notes: "After Marx had read The Origin of Species by Charles Darwin, he wrote a letter to Lassalle in which he exults that God - in the natural sciences at least - had been given 'the death blow'".[6] "Karl Marx," writes Hieromonk Damascene, "was a devout Darwinist, who in Das Kapital called Darwin's theory 'epoch making'. He believed his reductionist, materialistic theories of the evolution of social organization to be deducible from Darwin's discoveries, and thus proposed to dedicate Das Kapital to Darwin. The funeral oration over Marx's body, delivered by Engels, stressed the evolutionary basis of communism: 'Just as Darwin discovered the law of evolution in organic nature, so Marx discovered the law of evolution in human history.'"[7]

"The years after 1870," writes Gareth Stedman Jones, "were dominated by the prestige of the natural sciences, especially that of Darwin. Playing to these preoccupations, Engels presented Marx's work, not as a theory of communism or as a study of capitalism, but as the foundation of a parallel 'science of historical materialism'. Socialism had made a transition from 'utopia' to 'science'"...[8]

Not only Marxism, but also its ideological rival, capitalism, found support in Darwinism. For Darwinism can be seen as the application of the principles of capitalist competition to nature. Thus Bertrand Russell writes: "Darwinism was an application to the whole of animal and vegetable life of Malthus's theory of population, which was an integral part of the politics and economics of the Benthamites - a global free competition, in which victory went to the animals that most resembled successful capitalists. Darwin himself was influenced by Malthus, and was in general sympathy with the Philosophical Radicals. There was, however, a great difference between the competition admired by orthodox economists and the struggle for existence which Darwin proclaimed as the motive force of evolution. 'Free competition,' in orthodox economics, is a very artificial conception, hedged in by legal restrictions. You may undersell a competitor, but you must not murder him. You must not use the armed forces of the State to help you to get the better of foreign manufacturers. Those who have the good fortune to possess capital must not seek to improve their lot by revolution. 'Free competition', as understood by the Benthamites, was by no means really free.

"Darwinian competition was not of this limited sort; there were no rules against hitting below the belt. The framework of law does not exist among animals, nor is war excluded as a competitive method. The use of the State to secure victory in competition was against the rules as conceived by the Benthamites, but could not be excluded from the Darwinian struggle. In fact, though Darwin himself was a Liberal, and though Nietzsche never mentions him except with contempt, Darwin's 'Survival of the Fittest' led, when thoroughly assimilated, to something much more like Nietzsche's philosophy than like Bentham's. These developments, however, belong to a later period, since Darwin's Origin of Species was published in 1859, and its political implications were not at first perceived…"[9]

And yet the repulsive moral implications of Darwin’s theory were obvious to contemporary Orthodox saints. For example, St. Barsanuphius of Optina: "The English philosopher Darwin created an entire system according to which life is a struggle for existence, a struggle of the strong against the weak, where those that are conquered are doomed to destruction and the conquerors are triumphant. This is already the beginning of a bestial philosophy…"[10]

Again, St. Nectarios of Aegina wrote in 1885: "The followers of pithecogeny [the derivation of man from the apes] are ignorant of man and of his lofty destiny, because they have denied him his soul and Divine revelation. They have rejected the Spirit, and the Spirit has abandoned them. They withdrew from God, and God withdrew from them; for, thinking they were wise, they became fools… If they had acted with knowledge, they would not have lowered themselves so much, nor would they have taken pride in tracing the origin of the human race to the most shameless of animals. Rightly did the Prophet say of them: ‘Man being in honour, did not understand; he is compared to the dumb beasts, and is become like unto them."[11]

As for the political implications of Darwin's book, they are obvious from its full title: On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the struggle for life. Darwin did not mean by "races" races of men, but species of animals. However, the inference was easily drawn that certain races of men are more "favoured" than others; and this inference was still more easily drawn after the publication of The Descent of Man in 1871. Very soon different races or classes or groups of men were being viewed as if they were different species. "Applied to politics," writes Jacques Barzun, "[Darwinism] bred the doctrine that nations and other social groups struggle endlessly in order that the fittest shall survive. So attractive was this 'principle' that it got the name of Social Darwinism."[12] Thus Social Darwinism may be defined as the idea that "human affairs are a jungle in which only the fittest of nations, classes, or individuals will survive".[13]

Social Darwinism leads to the conclusion that certain races are congenitally superior to others. "Only congenital characteristics are inherited," writes Russell, "apart from certain not very important exceptions. Thus the congenital differences between men acquire fundamental importance." [14] As Fr. Timothy Alferov writes: "The ideas of racial pre-eminence - racism, Hitlerism - come from the Darwinist teaching on the origin of the races and their unequal significance. The law of the struggle for existence supposedly obliges the strong races to exert a strong dominance over the other races, to the extent of destroying the latter. It is not necessary to describe here the incarnation of these ideas in life in the example of Hitlerism, but it is worth noting that Hitler greatly venerated Darwin."[15]

However, while appearing to widen the differences between races of men, Social Darwinism also reduces them between men and other species - with some startling consequences. Thus Russell writes: "If men and animals have a common ancestry, and if men developed by such slow stages that there were creatures which we should not know whether to classify as human or not, the question arises: at what stage in evolution did men, or their semi-human ancestors, begin to be all equal? Would Pithecanthropus erectus, if he had been properly educated, have done work as good as Newton's? Would the Piltdown Men have written Shakespeare's poetry if there had been anybody to convict him of poaching? A resolute egalitarian who answers these questions in the affirmative will find himself forced to regard apes as the equals of human beings. And why stop at apes? I do not see how he is to resist an argument in favour of Votes for Oysters. An adherent of evolution should maintain that not only the doctrine of the equality of all men, but also that of the rights of man, must be condemned as unbiological, since it makes too emphatic a distinction between men and other animals."[16]

Arthur Balfour, who became British Prime Minister in 1902, described the world-view that universal evolutionism proclaimed as follows: "A man - so far as natural science is able to teach us, is no longer the final cause of the universe, the Heaven-descended heir of all the ages. His very existence is an accident, his story a brief and transitory episode in the life of one of the meanest of the planets. Of the combination of causes which first converted a dead organic compound into the living progenitors of humanity, science indeed, as yet knows nothing. It is enough that from such beginnings famine, disease, and mutual slaughter, fit nurses of the future lords of creation, have gradually evolved after infinite travail, a race with conscience enough to feel that it is vile, and intelligent enough to know that it is insignificant. We survey the past, and see that its history is of blood and tears, of helpless blundering, of wild revolt, of stupid acquiescence, of empty aspirations. We sound the future, and learn that after a period, long compared with the individual life, but short indeed compared with the divisions of time open to our investigation, the energies of our system will decay, the glory of the sun will be dimmed, and the earth, tideless and inert, will no longer tolerate the race which has for a moment disturbed its solitude. Man will go down into the pit, and all his thoughts will perish…"[17]

A truly melancholy philosophy – but fortunately there is no reason to believe in it. C.S. Lewis wrote: "By universal evolutionism I mean the belief that the very formula of universal process is from imperfect to perfect, from small beginnings to great endings, from the rudimentary to the elaborate, the belief which makes people find it natural to think that morality springs from savage taboos, adult sentiment from infantile sexual maladjustments, thought from instinct, mind from matter, organic from inorganic, cosmos from chaos. This is perhaps the deepest habit of mind in the contemporary world. It seems to me immensely implausible, because it makes the general course of nature so very unlike those parts of nature we can observe. You remember the old puzzle as to whether the owl came from the egg or the egg from the owl. The modern acquiescence in universal evolutionism is a kind of optical illusion, produced by attending exclusively to the owl's emergence from the egg. We are taught from childhood to notice how the perfect oak grows from the acorn and to forget that the acorn itself was dropped by a perfect oak. We are reminded constantly that the adult human being was an embryo, never that the life of the embryo came from two adult human beings. We love to notice that the express engine of today is the descendant of the 'Rocket'; we do not equally remember that the 'Rocket' springs not from some even more rudimentary engine, but from something much more perfect and complicated than itself - namely, a man of genius. The obviousness or naturalness which most people seem to find in the idea of emergent evolution thus seems to be a pure hallucination…"[18]

*

So: "immensely implausible" and "pure hallucination" was the verdict of this most gifted and learned of Western Christian writers on evolutionism, a verdict shared today by increasing numbers of scientists from various disciplines… And yet the great majority of contemporary mankind, including most Christians and most scientists, still believes in this foundation myth of our age. In searching for an explanation of this fact, we should remember the words of the Lord: "If anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God" (John 7.17). In other words, truth is given to those who practice the good as far as they are able. "For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed" (John 3.20).

And if it be objected that these words cannot be applied to many evolutionists, who are very moral and honourable people, then it should be remembered that even such "respectable" sins as conformism and wanting to be honoured by others is sufficient to alienate us from the truth. For "how can you believe, who receive honour from one another and do not seek the honour that comes from the only God?" (John 5.44). For why is it that the vast majority of men, even the most intelligent, accept the prevailing belief-system of their age, even when its falsehood is so evident to succeeding generations? Because they "receive honour from one another", and fear to lose that honour (and perhaps also positions and salaries) if they depart from the prevailing consensus, or look too closely into its shaky foundations. For most men are like the parents of the blind man whom Christ healed, "who said these things because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone confessed that He was the Christ he would be put out of the synagogue" (John 9.22).

The synagogue of those who hold the prevailing belief-system is extremely powerful in any age, not least in our own, which, while seeming to honour freedom, creativity and non-conformism, actually restricts them within very definite limits. Nor is it necessary to imprison or physically abuse non-conformists in order to bring them into line. Thus those who believe that homosexuality is immoral and unnatural (which is obvious) are considered to be haters of men, lacking in compassion, bigots. And those who reject evolution are considered to be unintelligent, flat-earthers, "behind the times", "unscientific", even enemies of progress. In practice we see that very few are able to resist such social pressures.

Which brings us to the fundamental reason why evolutionists accept the lie: "because they did not receive the love of the truth, that they might be saved". It is because of this lack of love of the truth above all that God "sends them a strong delusion, that they should believe the lie" (II Thessalonians 2.10-11). For in the last resort those who do not believe in God the Creator are, as St. Paul says, "without excuse" (Romans 1.20).

So how are we to classify the false teaching of evolutionism, bearing in mind that it is not only atheists who believe in it, but also Christians, and even those who call themselves Orthodox Christians? The best answer would seem to be: as a form of scientism, that is, the belief that certain knowledge of the most important truths is attainable only through science, and not through the Word of God. And scientism in turn is a form of rationalism, that is, the belief that human reasoning is a surer method of reaching truth than Divine Revelation…

People are impressed – overawed would perhaps be a better word – by the fact that science, alone among major human activities, appears always to be making progress. This is not to say that scientists never make mistakes but that in the end science will always, perhaps after a period of meandering along dark, misleading paths, drag itself out of error and bring us onto the sunlit uplands of truth. In other words, individual scientists and scientific hypotheses may be wrong, but the scientific project as such is never wrong: on the contrary, it is the only sure path to truth. Science, it is granted condescendingly, cannot provide certain emotional satisfactions, such as knowing the meaning of life: for these, it is better to resort to other activities such as religion or art. But the implication is that these other activities are not actually concerned with objective truth: for that there is no substitute for science; it alone can tell us what life and the universe is, was and shall be.

The basic problem with what we can call the heresy of scientism is that it defines objective reality as exclusively that which can be studied by empirical scientific method. And since scientific method can study only visible objects existing in space and time, this by definition precludes from the realm of objective reality not only invisible things, such as God, angels and the soul, but also things that cannot be located in space and time, such as love. Now the early theorists of science, such as Francis Bacon, and the greatest scientists of the spring-time of science, such as Isaac Newton, accepted the existence of these things while at the same time accepting that they were not objects for scientific research. That is why, as recent research has shown, Newton spent as much time on the study of the Bible, especially the prophetic books, as he did on pure science. But later science became increasingly scientistic, as opposed to strictly scientific; that is, it decided – completely arbitrarily – that that which cannot be investigated by science ipso facto does not exist…

Scientific method is also restricted to the study only of those events which are – in principle, at any rate – repeatable; for hypotheses are tested through experimentation, and experimentation must be replicable. But this again precludes from the realm of objective reality such unreplicable events as the beginning of the world… Scientism, however, refuses to be so restricted, and universal evolutionism is therefore not science in the strict sense of the word, but metaphysical speculation…Even that more down-to-earth part of the theory that we call Darwinism is virtually metaphysical. For while mutations and the emergence of species are in principle visible and repeatable events, nobody has yet witnessed a single such an event, whether in the wild or in a laboratory!

Again, scientific method proceeds through the discovery of scientific laws and conducts its experiments on the assumption that some explanation of any phenomenon that is being studied can eventually be found within the context of already discovered or still-to-be-discovered laws of nature. There is nothing wrong with such an assumption for particular cases, and it has, of course, proved very fruitful in stimulating the progress of science. Scientism, however, goes further and declares with complete generality that everything that happened in the past, that is happening now and will happen in the future can be explained by the laws of nature. In other words, miracles, the irruption into our world of space, time and matter of forces from another realm, are impossible. However, as C.S. Lewis proved conclusively in his great book Miracles, this again is a metaphysical assumption that cannot be proved from the nature of science itself.

The fact is, as Horatio said to Hamlet, there are more things in heaven and earth than are dreamed of in the rationalist philosophy of scientism… Science has indeed made great progress as long as it has stayed within its proper bounds and remained faithful to the principles of empiricism. But as soon as it has strayed beyond the bounds of empirical science and entered the realm of metaphysics, as in the theory of evolution, it has gone badly astray, becoming "half-science" as Dostoyevsky called it in his novel, The Devils. In our time, this has led to the construction of a huge quasi-religious myth encompassing the whole history of the universe from beginning to end which, apart from contradicting established scientific fact in very many particulars, also contradicts the only reliable source of knowledge we have for these matters – the Revelation of God. So let us return in humility to His Word as spoken through the wise Solomon: "We can hardly guess at what is on earth, and what is at hand we find with labour; but who has traced out what is in the heavens, and who has learned Thy counsel, unless Thou give him wisdom, and send Thy Holy Spirit from on high?" (Wisdom 9.17)

[1] According to one source (http://time.com/3545844/pope-francis-evolution-creationism), the process goes still further back, to Pope Pius XII’s 1950 encyclical "Humani Generis". However, real change in the consciousness of ordinary Catholics only began after Vatican II.

[3] Wilkinson, God, Time and Stephen Hawking, London: Monarch Books, 2001, p. 104.

[4]Marx's task was "to convert the 'Will' of German philosophy and this abstraction into a force in the practical world" (A.N. Wilson, After the Victorians, London: Hutchinson, 2005, p. 126).

[5]Fr. Timothy Alferov, Pravoslavnoe Mirovozzrenie i Sovremennoe Estestvoznanie (The Orthodox World-View and the Contemporary Science of Nature), Moscow: "Palomnik", 1998, p. 158.

[6]Wurmbrand, Was Karl Marx a Satanist?, Diane Books (USA), 1976, p. 44.

[7]Hieromonk Damascene, in Fr. Seraphim Rose, Genesis, Creation and Early Man, Platina, Ca.: St. Herman of Alaska Press, 2000, p. 339, note.

[8]Gareth Jones, "The Routes of Revolution", BBC History Magazine, vol. 3 (6), June, 2002, p. 36.

[9] Russell, A History of Western Philosophy, London: George Allen and Unwin, 1946, pp. 807-808

[10] Victor Afanasyev, Elder Barsanuphius of Optina, Platina: St. Herman of Alaska Brotherhood, 2000, p. 488.

[11] St. Nectarios, Sketch concerning Man, Athens, 1885.

[12] Barzun, From Dawn to Decadence, 1500 to the Present, New York: Perennial, 2000, pp. 571-572.

[13] Norman Davies, Europe, London: Pimlico, 1997, p. 794.

[14] Russell, op. cit., p. 753.

[15] Alferov, Pravoslavnoe Mirovozzrenie i Sovremennoe Estesvoznanie (The Orthodox World-View and the Contemporary Science of Nature), Moscow: "Palomnik", 1998, pp. 157-158.

[16] Russell, op. cit., p. 753. A British television programme once seriously debated the question whether apes should have the same rights as human beings, and came to a positive conclusion... See Joanna Bourke, What it Means to be Human, London: Virago, 2011.

[17]Balfour, The Foundations of Belief, 1895, pp. 30-31; in Wilson, The Victorians, London: Hutchinson, 2002, p. 557.

[18]Lewis, "Is Theology Poetry?", in The Weight of Glory and Other Addresses, New York: Macmillan, 1949.

* * *

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

Светлана Светлова-Ягодина

О

, мой Небесный Покровитель,

* * *

О ГЕРОЯХ И ПРЕДАТЕЛЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

К 75-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РУССКОГО КОРПУСА НА БАЛКАНАХ 12 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА

Николай Казанцев

В путинской Эрефии пропагандная кампания по возвеличению Сталина, как героя-победителя Второй Мировой войны, не снижает обороты. И одним из её элементов является очередная попытка очернить, ошельмовать "предателями" русских патриотов, в те годы с оружием в руках сражавшихся против Советской Армии – воинов

Русского Корпуса на Балканах, Российской Освободительной Армии генерала Власова, казачьих формирований Краснова и Шкуро и других антибольшевицких воинских частей.В последние годы считанные книги, как например труды бывшего городского головы Москвы Гавриила Попова и священника Георгия Митрофанова, попытались донести до общественного сознания правду о том, что так называемые "коллаборационисты" были вовсе не предателями. Они были "утилизационистами", пытались утилизировать, использовать немцев для освобождения России от страшной тирании коммунизма. И являлись третьей силой в войне. Более того, они были истинными героями, которые в невозможной ситуации, между молотом и наковальней, оставались верными делу свободы России до конца.

В пропагандной кампании, поющей дифирамбы сталинским генералам и имеющей целью опорочить генералов-антикоммунистов, играет роль и верхушка Московской Патриархии. Так, знаменитому "духовнику" Путина, Тихону (Шевкунову) принадлежит определение: «Пока дети в России, угадывая имя героя войны, будут называть генерала Карбышева, а не генерала Власова, у нашей страны есть будущее». Будущее-то советское…

Апология сталинской "Победы" – это не история, а «историческая политика», и никакого отношения к поискам исторической правды она не имеет. Дальше искажая прошлое, путинская историография лишает страну возможности иметь русское будущее. Потому что сегодняшняя Эрефия – это продолжение СССР, а не Россия.

Белые добровольцы 1941-1945 гг. были героями, а их действия – подвигом, поступком истинного патриота. Они приняли труднейшее решение: параллельно с внешним врагом сражаться за свободу и счастье своего народа, с твёрдым решением впоследствии избавить его и от нацистов. Они знали, на что шли. Они были нравственными людьми, не искали своей выгоды. Готовы были оказаться не понятыми современниками, но интересы страдающего народа и государства российского ставили выше своей собственной судьбы. Не красноармейцы, изнасиловавшие в побеждённой Германии два миллиона немецких женщин в возрасте от 8 до 80 лет, а корпусники, власовцы, красновцы являются подлинными героями войны, на подвигах которых должно воспитывать молодое русское поколение.

Надо подняться до понимания той конкретной исторической ситуации в которой оказались белые в 1941-1945 годах, и не орудовать сегодняшними предвзятостями, опрокинутыми в прошлое. А некоторые историки Эрефии делают именно это, нечестно и ненаучно прибегая к двойным стандартам. Для некоторых из них белые, бившие красных, хороши только до 1920 года. Однако те же белые, бившие тех же красных, но уже после 41-го года – вдруг становятся исчадиями ада.

Они не понимают, - или, скорее, делают вид, что не понимают, - простой, самоочевидный факт: в 1941 году белые лишь продолжили Гражданскую войну, начавшуюся в 17-ом. То есть – остались верными себе и России. По лукавомум построению таких горе-историков, после 41-го года нельзя было проливать кровь солдат защищавших советскую власть, а до 1920 – можно было.

Война на Восточном Фронте – это сватка двух тиранов, двух тоталитарных режимов. Тиран боролся с тираном, зло сражалось со злом. Порабощённый русский народ оказался перед тяжёлым выбором «меньшего зла». Никто не вправе сейчас осуждать тех, кто предпочёл Сталину – временное использование немцев. Не имея иллюзий о природе обоих режимов, они предприняли отчаянную попытку стать третьей силой в этом конфликте, превратить столкновение двух тиранов на территории России во Вторую Гражданскую войну против большевизма. Они не смогли победить, империя зла одних уничтожила, а другим пришлось ре-эмигрировать в ещё более дальние страны. Однако память о патриотах, боровшихся за свободу, не сможет уничтожить ложь советского агитпропа.

Как писал священник Г. Митрофанов о Гитлере и Сталине, это были братья-близнецы, победа любого из них означала «очередное поражение русского народа». И был прав Гавриил Попов, когда объявил генерала Власова предтечей новой, свободной России и предложил поставить ему памятник.

Если признать коммунистические репрессии и отсутствие свободы в СССР, - раскулачивание, расказачивание, 37-й год и далее, - и соглашаться, что война на Востоке была столкновением тиранов, то неизбежно признать оправданным сопротивление сталинизму и советскому тоталитаризму. Надо осознать неоднозначность того времени и тогда прояснится невозможность его «чёрно-белого» восприятия. Разумеется, мы не отрицаем преступления нацизма, как и решения трибунала в Нюрнберге. Напротив, мы предлагаем провести второй Нюрнберг, - над коммунизмом.

Нынешняя власть в Эрефии хочет чтобы население закрыло глаза на реальную историю. Чтобы думало, что происходившее под властью КПСС было прекрасно и разумно, а кто с этим не согласен – тот скрытый или явный фальсификатор. Только общество, утратившее нравственные ориентиры, может вникать в доводы апологетов тирана Сталина. Сам факт необходимости спорить по этим вопросам – уже диагноз.

Однако логика адвокатов сталинской "Победы" неопровержима только если мы согласимся вести дискуссию в рамках их абсолютно антинаучной, но эффективной в пропагандном плане системы координат. Схемам просоветских фальсификаторов мы противопоставляем принципиально иное видение истории, при котором все их построения разбиваются, как горох об стену, ибо это видение основано на исторической правде.

Путинской исторической лжи мы открыто и последовательно противопоставляем правду о войне. Нам, в отличие от апологетов Сталина, не нужно переписывать историю, фальсифицировать её смысл.